ご用心! 口当たりの良さは甘い添加物

本当は食べづらい、飲みづらいのに健康のために我慢して毎日摂っている。そんな人も多いことでしょう。そもそも健康に良いとされるものの多くはおいしくありません。某健康食品会社はそれを逆手に取り、「まずい! もう一杯!」というCMを流して"まずい"ことを売り物にしました。暗に"そのぶん健康に良い"ということをアピールしたのです。結果は皆さんご存じの通り、大成功でした。大抵の食品会社は「健康食を長く摂取してもらうため、いかにおいしくするか」に知恵を絞ります。結果、「おいしいけれども健康的とは言えなくなる食品」も少なくありません。

|

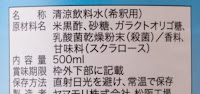

| ▲お酢ドリンクには 大量の砂糖や人工甘味料が! |

また、肉や魚などを酢漬けにすると、最悪の老化促進物質「AGE(終末糖化産物)」が低く抑えられることが知られています。

酢はそれだけ体に良い優れた食品ですから、調味料としても世界中で広く使われています。「飲んだら手っ取り早く健康になるのではないか」、と考える人が出てくるのは当然です。

お酢を飲むこと自体は悪いとは思いません。しかし、問題は本来飲みづらい、おいしくないお酢を、飲みやすくするためにどのような物質を添加するか、です。

お酢は水で薄めたとしても酸っぱくてむせることが多く、飲みやすいものになるとはいえません。そのため、食品会社はブドウ糖やハチミツ、果糖などが添加された糖質量の多いお酢を登場させています。そうすると、口当たりが良いお酢になり、飲んでも抵抗がありません。毎日でも飲むことができます。こうした商品は当然「健康に良いお酢」が強調され、お酢の効能が盛んに紹介されます。多くの人はそればかりに目を留めるため、目立たないように小さく記載されている糖質の量には気がつきません。

その結果、自分自身では「健康に良いお酢」を飲んでいるつもりでも、実は糖質の多い飲み物を飲んでいるかもしれないのです。

お酢を手にするときは必ず裏面の表示を見て、内容物を確認しなければなりません。甘くて飲みやすいお酢には糖質が含まれているはずです(砂糖、はちみつ、オリゴ糖、果糖ブドウ糖糖液などの糖類、スクラロース・アセスルファムK・アスパルテームなどの人工甘味料)。糖尿病の人はもちろん、血糖値が気になる人は注意が必要です。

(牧田善二/糖尿病専門医・AGE牧田クリニック院長/出典:https://headlines.yahoo.co.jp/)

■砂糖と人工甘味料が身体に与える影響

砂糖と健康

いわゆる炭水化物に含まれる糖質というのは分解を重ねて糖になる間接糖ですが、白砂糖・グラニュー糖・粉糖・黒砂糖・三温糖・きび砂糖・ざらめ・氷砂糖・角砂糖などは直接的に血糖をあげる直接糖です。この直接糖は体を多くの面で害することが様々な医学研究で解明されています。直接糖は身体に入り2つの問題を起こします。

① 血中の糖濃度が急激に上がる:

直接糖類は体内に入るとエネルギーであるブドウ糖に変わりますが、その変換過程がスムーズすぎるため、過剰摂取をしても体はこの代謝を止めることができず、血中にブドウ糖が過剰になり、糖は血管を傷つけることがあります。インスリン物質が糖をエネルギーや脂肪に変えたりしますが、頻繁に糖の摂取が続くと体に負担をかけます。

② 必要な栄養素を奪い取る:

砂糖は代謝時にビタミンやミネラルが必要ですが、精製糖は代謝に必要な栄養素を持っていません。そこで糖は身体に蓄積されている栄養素を使って代謝されます。ミネラルやビタミンの摂取が少ない現代人は、糖代謝にかかる身体の負担は大きいです。

人工甘味料と健康

人工甘味料は、糖の代用品として作られた化学物質です。甘味度が非常に高いので使用量が微小で済み、結果低カロリーとなります。分子構造は天然のものとは違うため、人間の受容器官に攻撃的な結びつきをしています。

|

| ▲主な人工甘味料 |

人工甘味料は、糖尿病のリスクを高める可能性が高いともいわれています。人工甘味料入り飲料を摂ると糖尿病につながり、耐糖能障害が起きやすいと考えられています。また、生活習慣病のリスクが高まり、病気につながることもあります。

さらに、人工甘味料にはコカイン以上の強い依存性が認められており、脳の誤作動を起こさせることもあります。麻薬性を持ち、摂取しないとイライラや興奮を制御しにくいということが起こります。

いつもありがとうございます。

愛・感謝 村雨カレン