運動ゼロ、脂質メイン食でダイエット?

ダイエットというと継続的な運動を頑張ったり、カロリー制限で空腹を我慢したりなど、「我慢と努力なくしては痩せない」イメージがつきがち。 食事も1日のカロリーを制限しなければいけない、と考える方が多いのではないでしょうか。

ダイエット本『運動ゼロ空腹ゼロでもみるみる痩せる ガチ速"脂"ダイエット』(扶桑社)では、食べるものを変えるだけで、運動や空腹の我慢は必要ないと言っています。

著者の金森重樹氏は、糖質をカットし、脂質メインの食事にするという「断糖高脂質食」を実行しただけで、たった2ヶ月で90kg ⇒ 58kgと、32kgの減量に成功。 その体験をTwitterで公開したところ、みるみるうちにフォロワーは12.3万人(2021年4月2日現在)を突破しました。 いまも「#金森式」ダイエットとして、体型が気になる人たちの間でブームを巻き起こしています。金森式ダイエットの要は、糖分を絶ち、脂質をたっぷりと食べる「断糖高脂質食」。 糖質を摂取すると、血糖値が上昇し、それを抑えるためインスリンが分泌されますが、インスリンには使い切れなかったブドウ糖を中性脂肪として蓄える働き、脂肪の分解を抑制する働きがあるため、結果的に「糖質を摂ると肥満になる」と金森氏は考えています。

また糖質は依存性が高く、次々と食べたくなるのが特徴。そのような働きがある糖質をまずは断捨離して、その代わりにたっぷりと脂質を摂り、体の燃料を糖質から脂質にシフトしようというものです。

一日に摂取する糖質を限りなくゼロに近づけたら、肉、サバ缶、卵、牛脂を主食にしていくのです。また、本書では食事の回数は一日に1.5食にする、というスタイルが提唱されています。

実際に金森氏がよく食べている食事パターンは、〔朝〕生クリームとMCTオイル入りの紅茶、〔昼〕サバの卵炒め ※夜は食べないのでカット

というもの。この内容でも、空腹感は全く感じないそうです。

この本には、一見難しそうに感じられるかもしれない“断糖高脂質食”のレシピが収録されています。その中には、「溢れ出る肉汁が止まらない!牛脂をたっぷり使った肉巻きハンバーグ」などもあります。他にも「ゆで豚」「焼サバのグラタン」「卵と小松菜のキッシュ」など、メインになるおかずのレシピのほか、「紅茶ゼリーの生クリームかけ」「やみつきになるチーズせんべい」など、金森式ダイエットの実践に役立つレシピが載っています。

ジムで運動したり、カロリー計算がいらないというのは、今までのダイエットで挫折した方にも魅力的なのではないでしょうか。今までになかった「断糖高脂質食」の食事法に興味がある方は、ぜひ「#金森式」ダイエットに挑戦してみては‥‥。

(出典:https://mainichi.jp/)

■糖質制限ダイエット

糖質制限ダイエットのメリットは、

①効率よく体重を落とせる ②筋肉の減少を抑えられる ③きちんと食事が取れる

などが挙げられます。

一方で糖質制限ダイエットのデメリットはというと、食物繊維が不足しがちなことです。炭水化物は糖質と食物繊維から構成されているので、主食と言われるご飯やパンといった炭水化物を制限すると、その分、食物繊維の摂取量が減ってしまいます。

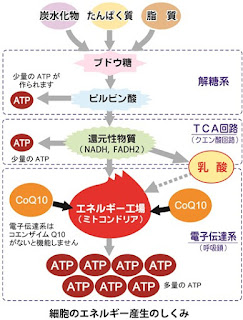

糖質の代わりのエネルギー源として中性脂肪が分解されるとケトン体というエネルギーに変わります。ただこのケトン体、かなり強い酸性物質という問題点があります。生体内には酸塩基平衡という、血液中のpHの濃度を一定に保つ仕組みがあるので普段であれば何ともありませんが、身体の調子を崩してそのバランスが壊れるとケトアシドーシスという意識障害を伴う危険な状態に陥る恐れがあるのです。そのほかにも、低糖質の食生活は脳卒中や心筋梗塞、肝機能障害、腎機能障害、のリスクが高まるという指摘もあります。

上記の理由から過剰な糖質ダイエットは危険で、1日の糖質量が130g以内の、ゆるやかな糖質制限が奨励されています。

カロリー制限だけに頼ったダイエットの失敗・リスク

カロリー制限だけで痩せようとすると、必要な栄養素が摂れず、栄養素失調になる恐れがあります。その結果、様々な体調不良につながります。例えば、鉛やマグネシウムの不足で、筋肉がつる、肌のツヤが悪くなる、口内炎ができやすい、髪の毛がパサつくなどの変化が。ほかに、生理不順や貧血も引き起こします。

食事制限で必要な栄養素が摂れていないと、代謝を上げるホルモンを作るのに必要なたんぱく質やビタミン、ミネラルも不足してきます。そのため、「頑張っているのになかなか痩せられない」といった事態に陥ることがあります。

食事制限によって、筋肉をつくる材料となるタンパク質が不足することも考えられます。ダイエットでは体重を減らすことよりも脂肪を減らすことが重要です。しかし、たんぱく質が不足すると筋肉量ばかりが減り、体重は落ちているのに脂肪は減らないままという事態に陥ってしまいます。

いつもありがとうございます。

愛・感謝 村雨カレン