筋トレ後のお酒は、効果を下げる?

お酒が好きな人の多くは、運動後のビールやハイボールが楽しみのようです。しかし、筋トレ後に飲酒すると、せっかくの筋トレの効果に悪影響があるという研究があります。

立命館大学スポーツ健康科学部の藤田聡教授は、「筋トレ後にアルコールを飲むと、筋肉の合成に悪影響を及ぼすという研究結果がある。ちなみに筋トレ前に飲んでも、血中のアルコール濃度は急激には下がらないので、結果はあまり変わらない」と解説します。

なぜ、筋トレ後のアルコールは筋肉の合成に悪影響を及ぼすのでしょうか。

「筋トレを行うと、筋肉を合成する生理作用が高まる。その際、筋肉の合成を高めるスイッチとなるmTOR(エムトール)という酵素が細胞内で働き、たんぱく質の合成が活性化される。mTORを作用させるには、筋トレ以外に、たんぱく質を摂取して血中のアミノ酸の濃度を高めることが有効です。ところが、筋トレ後にアルコールを飲んでしまうと、このmTORの作用が抑制され、筋肉の合成率が3割程度も減るという研究結果が出ている」(藤田教授)

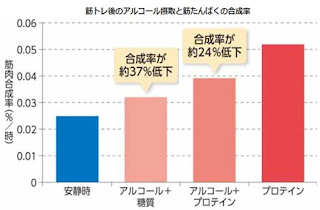

豪・RMIT大学で行われた研究では、トレーニング後に、①プロテインのみ摂取、②アルコール+プロテインを摂取、③アルコール+糖質を摂取という3パターンを比較しました。その結果、②のアルコール+プロテインでは、プロテインのみ摂取した場合より、筋肉の合成が24%減少し、③のアルコール+糖質では37%減少することが分かりました。「筋トレ後のアルコールの影響は、女性に比べ男性のほうが大きい。飲酒すると、男性ホルモンの一種であるテストステロンの分泌が抑制される。テストステロンは筋肉の合成と深い関わりがあるため、それゆえに男性のほうが筋肉の合成の落ち込みが大きいのではないかと考えられる」(藤田教授)

「上記の研究では、体重1kg当たり1.5gのアルコール摂取と、かなり多めの量を飲んでいる。体重が80kgの被験者が120gのアルコールを摂取しているということなので、ウォッカ60mLで4杯。現在、どれくらいの量なら問題ないか、というデータはない。ただ、筋トレから十分に時間を空ければ、ビール(350mL)1~2缶くらいであれば影響が少ないかと思う。夜にお酒を飲むのであれば、筋トレは朝に行うなど間隔を空けるように」(藤田教授)

お酒の種類はあまり関係なく、トータルのアルコールの量が問題になるようです。そして、血中のアルコール濃度が急に上がらないようにするのがポイント。ワインのように食事とともにゆっくり飲めるお酒か、低アルコールのお酒を選ぶようにするのがいいそうです。

(出典:https://gooday.nikkei.co.jp)

■カラダを構成するたんぱく質

ヒトのカラダは、水分と脂質を除くとほとんどがたんぱく質でできています。筋肉や骨、臓器、皮膚、爪などの主成分もたんぱく質です。筋肉は水分を除くと約80%がたんぱく質です。筋肉を必要とするスポーツ選手にとっては、特に欠かせない栄養素です。

摂取したたんぱく質は、体内でアミノ酸に分解されて吸収されます。その利用のされ方は、筋肉や内臓を構成する体たんぱく質となるもの、ホルモンや抗体となるもの、脂肪として蓄積されるもの、エネルギーとして使われるものなど様々です。

プロテイン(Protein)はたんぱく質を英語にしたものです。一般的には、たんぱく質を主成分とするプロテインサプリメントのことを指す場合が多く、様々な製品があります。ホエイプロテインはBCAA*が豊富で消化吸収が早く利用効率が優れています。

*必須アミノ酸の「バリン」「ロイシン」「イソロイシン」を総称してBCAA(分岐鎖アミノ酸)といいます。BCAAは、筋肉でエネルギーとなる必須アミノ酸です。

たんぱく質の必要量

体たんぱく質合成に利用されるたんぱく質の上限は1日あたり約2g/体重1kg程度と言われています。また、摂取すればするほど合成が高まるわけではなく、エネルギーとして消費される量の増加や、体脂肪の増加にもつながります。また、肝臓・腎臓の負担が大きくなる可能性もあります。そのため、量を調整しながら摂取することが重要になるのです。3食の食事をしっかりバランス良く摂取することができれば、たんぱく質の必要量を摂取することは十分可能です。大切なのは、「量」ではなく「タイミング」なのです。

たんぱく質は糖質との同時摂取がオススメ

たんぱく質は糖質と同時に摂取すると血糖値が上昇するためにインスリンが分泌され、アミノ酸合成が促進されます。さらに、糖質がエネルギーとして優先的に利用され、アミノ酸の利用を抑制することができます。運動後には、糖質とたんぱく質を同時に摂取できるゼリー飲料などを上手に活用しましょう。

たんぱく質の摂取タイミング

たんぱく質は摂取タイミングが重要です。 理想的なタイミングは"運動直後"です。

運動直後は体たんぱく質の分解が高まりますが、それ以上に合成が活発となり筋肉へのアミノ酸の取り込みが多くなります。運動直後の摂取は、運動2時間後に比べ、体たんぱく質合成が大幅に増大します。

いつもありがとうございます。

愛・感謝 村雨カレン