冷え性よりも危険な“低体温症”

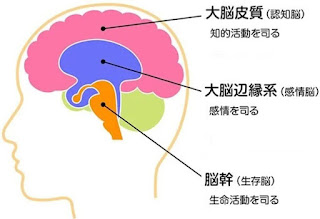

「冷え性」は、人が寒さを感じない程度の温度環境で、手足や下半身などが冷えてつらいと感じる自覚症状のこと。指先などが冷たくても、身体の中心部の温度は正常なことが多くあります。一方「低体温」は、深部体温(脳や内臓など身体内部の温度)が下がってしまうことをいいます。深部体温が35℃以下になると、激しい震えや、判断力の低下などの症状があらわれ、“低体温症”と診断されます。体温が下がるにつれ、筋肉の硬直、脈拍や呼吸の減少、血圧の低下などが起こり、死に至ることも。自覚がないまま進行することもあるため、高齢者や、屋外作業をする人は注意が必要です。

厚生労働省の発表によると、2020年の低体温症による凍死は1317人で、そのうち65歳以上が全体の80%以上となっています(※ちなみに熱中症での死亡者数は1528人)。

凍死というと、「雪山での遭難」など、日常とは遠いところで起こるイメージが一般的ですが、実は多くが家などの屋内で発生しています。年齢を重ねると、身体能力の衰えや持病等により低体温症になりやすい上、寒さを自覚しにくくなることが要因の一つです。

36℃未満の軽度低体温でも、免疫力が低下し、感染症や脳血管障害、糖尿病など、身体に様々な不調が出やすくなる可能性があるといわれています。疲れやすくなったり、風邪をひきやすくなったり、また風邪がなかなか治らないなどの症状も見られます。さらに肺炎やインフルエンザのリスクも高まります。

身体の深部温度は直腸で測るため、一般的な体温計では測定できません。毎回病院で測ってもらうわけにもいかないので、普段から身体を冷やさない生活習慣を心がけましょう。ポイントは、衣服、食事、運動の3つです。

①衣服 :厚手の靴下、マフラー・ネックウォーマー(首筋から逃げやすい熱を留める)、ひざ掛け、汗をよく吸い乾きやすい下着等を利用し、しっかり防寒対策をしましょう。

②食事 :食事の7割は身体の熱になるため、温かい物をしっかり食べましょう。

③運動 :身体の熱量の6割を作り出す筋肉をつけましょう。スクワットやストレッチなど暖かい室内でできる運動がおすすめです。

できることから実践して、体温アップを目指してみてください。

(出典:https://www.dydo.co.jp/)

■日常でも多い"低体温"の弊害

前項でもお伝えしたように、低体温症は、重症になると命に関わります。しかし、軽度な低体温でも様々な不調に悩む人が多いのが現状です。低体温は体質だけが原因ではなく、体温が低いうえに薄着による体熱の放出、偏食(ダイエット等)などによる栄養不足、不規則な生活習慣・運動不足、なども原因と考えられています。

また、ストレスなどにより交感・副交感神経のバランスが崩れると体温が36℃を下回り、低体温特有の疾患や免疫力の低下などが表れることがわかっています。

低体温になる生活習慣

●ストレスによる血行不良・自律神経の乱れ:

過度のストレスがかかると血行不良が起こることがあり、これも低体温の原因としてあげられます。また、ストレスは、ホルモンバランスを崩し、自律神経を乱してしまうため、体温をコントロールすることができなくなり、低体温になることがあります。

●エネルギー産生の不足:

エネルギー産生機能が低下してエネルギー不足になると、基礎代謝が低下するため、冷え性や低体温の原因になります。

●たんぱく質不足:

ダイエットや高齢者の摂食障害でたんぱく質不足になると、血液を送る筋力が低下し、低体温の原因となります。細胞の中にあるミトコンドリアが熱を発生させているのですが、筋肉量が減ると、ミトコンドリアの数も少なくなり、それにともなって体温が下降すると考えられます。

低体温症を予防するために

ストレス対策・自律神経バランスの調整には、十分な睡眠とセロトニンを増やす生活が重要です。よく噛むこと、概日リズム(地球上の生物が持つ約25時間周期で変動する生理現象)を整えること、リズム運動を心がけましょう。「ラフマ葉エキス」はセロトニンの産生と活性を促します。また、血行不良には、血流改善作用が認められている「HM-3000(特系霊芝)」を、そして肉体疲労の改善やエネルギー不足の解消には、エネルギー産生に不可欠な「コエンザイムQ10」の継続的な摂取がお勧めです。

いつもありがとうございます。

愛・感謝 村雨カレン