コレステロールが気になったら

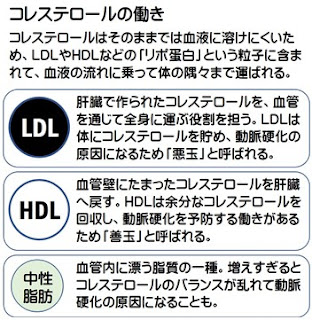

血液中に含まれる脂質には、コレステロールや中性脂肪が存在します。"健康によくない"というイメージがありますが、中性脂肪は体を動かすための貯蔵用のエネルギー源となり、コレステロールは細胞膜やホルモン、胆汁酸のもとになる体に必要不可欠なものです。大切な働きをするこれらの脂質ですが、LDLコレステロール(悪玉)や中性脂肪の過剰や、HDLコレステロール(善玉)不足は、「脂質異常症」につながります。脂質異常症になっても自覚症状はなく、そのまま放置すると動脈硬化を促進し、命に関わる脳卒中や心筋梗塞などのリスクが高まります。

一般的に、血液中のLDLコレステロールや中性脂肪は加齢とともに増加します。男性は、年齢を重ねるにつれ、内臓型肥満をもとに高血圧、高血糖、脂質異常が重なる"メタボ"を招きやすくなり、45歳以降に動脈硬化のリスクが高まります。女性の場合は、女性ホルモンのエストロゲンが脂質の代謝に関わっているため、閉経前の動脈硬化のリスクはそれほど高くありません。しかし、閉経によるエストロゲンの低下で、LDLコレステロールや中性脂肪が上昇し、50歳以降に脂質異常症を疑われる人が増え、動脈硬化のリスクも高まります。

脂質異常症の最大の原因は、高脂肪の食事や過食、運動不足といった不健康な生活習慣です。未病のうち、若いうちから、健康的な生活習慣を身につけておくことが大切です。

LDLコレステロールが高めの人は、特に食事に気をつけましょう。LDLコレステロールを増やす作用のある肉の脂身やバター、生クリームなど「動物性脂肪」を控え、LDLコレステロールを減らす作用のあるオリーブオイルやなたね油などの「植物性油」、アジやイワシなどの「魚油」といった良質の脂質を摂りましょう。また、鶏卵や魚卵、レバーなど「コレステロールの多い食品」を減らすとともに、緑黄色野菜や海草類、きのこ類などコレステロールの吸収を抑える働きがある「食物繊維」を多く摂りましょう。そして中性脂肪が高めなら、腹八分目を心がけ、特に清涼飲料水や菓子類などの糖分やアルコールを控えること。

さらに、HDLコレステロールを増やし、中性脂肪を減らすために有効なのが「運動」です。ウオーキングや軽いジョギング、サイクリング、水泳などの有酸素運動が効果的です。運動する時間がとれない人は、エレベーターではなく階段を使う、通勤時に1駅分歩く、ランチや買い物は少し遠くのお店まで歩くなど、日常生活の中で体を動かす習慣を身につけましょう。また、喫煙はHDLコレステロールを低下させます。禁煙は必須です。

(出典:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/)

■真の悪役 “超悪玉コレステロール”

内臓脂肪がたまって中性脂肪が高くなると、善玉のHDLコレステロール値が低くなります。中性脂肪そのものが問題ではなく中性脂肪が高いと中性脂肪の裏に潜む超悪玉コレステロール「small dense LDL Cholesterol(sd-LDL-C)」を増やす原因にも関係してくることがわかっています。

スモールデンスLDLコレステロール(sd-LDL-C)とは

スモールデンス(small dense)とは、小さくて密度が高いという意味です。サイズが小さくて比重の重いLDLコレステロールをsd-LDL-Cと呼んでいます。

LDLコレステロールは、血液中を流れているだけなら悪さはしません。しかし超悪玉のsd-LDL-Cは、通常のLDLコレステロールより小さいので、酸化しやすく、管内壁にもぐりこみやすいのです、さらに有毒化することで、血管をつまらせるプラーク(血管壁のこぶ)の原因物質となるのです。

通常のLDLコレステロールは血中に出て2日間で肝臓に戻りますが、sd-LDL-Cは5日間肝臓に戻らないため血管壁に溜まり動脈硬化を促進させます。

冠動脈疾患の人は超悪玉が多い

健康な人と比べて、冠動脈疾患(狭心症や心筋梗塞など)の人では、sd-LDL-Cが多いことがわかっています。つまり、LDLコレステロールのうち、sd-LDL-Cをどれだけ数多く持っているかが重要になります。

sd-LDL-Cこそが、真の悪役だったのです。

心疾患の原因と考えられるsd-LDL-C

LDLコレステロールが高いと動脈硬化につながることは、確立された事実です。米国が平均総コレステロール値を日本並みに下げてきています。しかし、全世界の死亡原因の心血管病は減っていません。動脈硬化をもう一歩踏み込んで考えると、LDLコレステロールにはもう1つ別に独立した形で動脈硬化を起こす原因があって、それがsd-LDL-Cと考えられています。米国では、高中性脂肪、低HDL血症、それに高LDL血症などを含め、すべてを網羅する形で「脂質異常」という言葉で統一しています。

===============

内臓脂肪は、 中性脂肪 ⇒ sd-LDL-C ⇒ 心疾患 の原因になります。「コエンザイムQ10」の働きなどにより基礎代謝をUPさせることができれば、内臓脂肪につなげることができます。また、内臓脂肪は、脂肪や糖の代謝をさらに悪化させ悪循環に陥り、動脈硬化や微小循環の悪化を進行させます。ダメージを受けた微小循環に対しては、「HM-3000(特系霊芝)」によって改善が期待できます。

いつもありがとうございます。

愛・感謝 村雨カレン